日本の食料生産に未来はあるのか、最も重要で基本的なことをまとめておきましょう。農業には大きな問題がいくつもありますが、その中で外せないポイントは「離農問題」です。食べ物の作り手が戦後、一貫して減り続けているという現実です。半世紀前は誰も問題にしてこなかったテーマですが、あまりに深刻で、現時点では「対応不可能」と思われる厳しい現実があります。その実態を数字で確認してみましょう。

※画像出展リンク

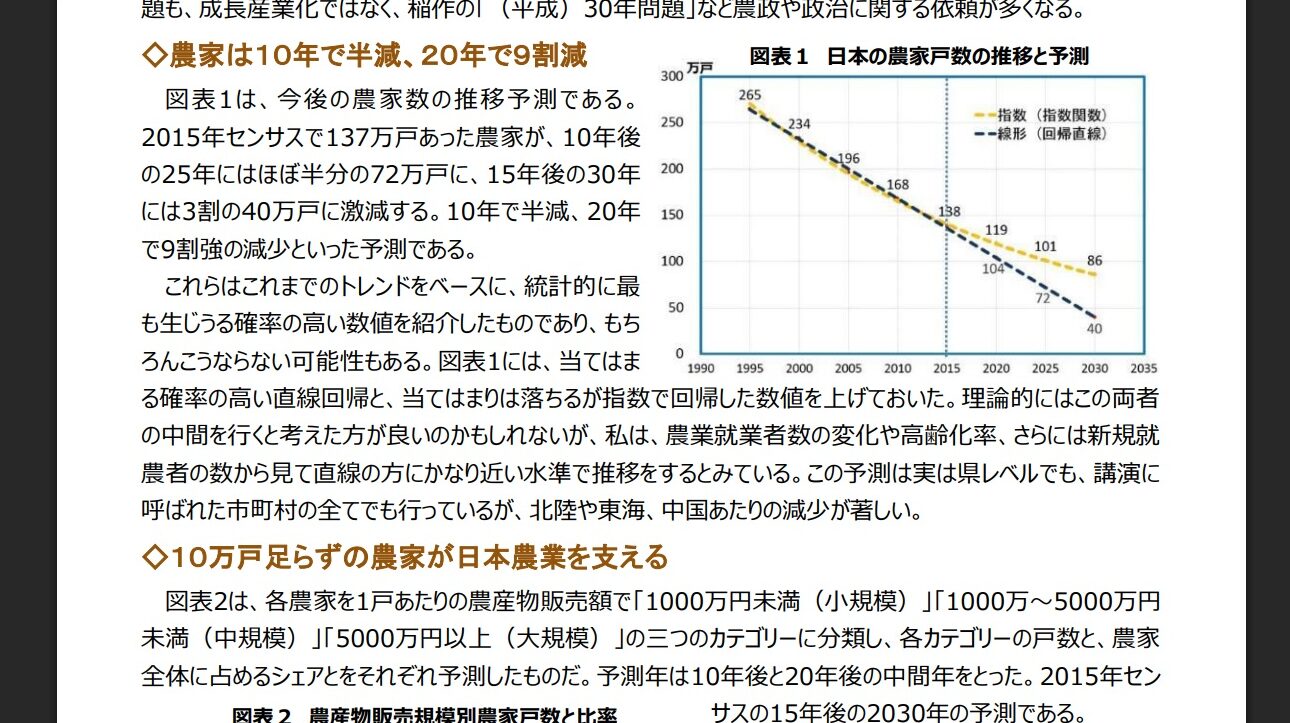

日本の農家数の推移について、AI検索をかけた結果が以下の4点です。

1. 農業経営体数:

2024年(令和5年)時点では88万3千経営体であり、前年比で5.0%減少しています。

2005年(平成17年)には200万9千経営体だったものが、2020年(令和2年)には107万6千経営体へと大幅に減少しており、この減少傾向は続いています。

2. 減少の背景:

農業従事者の減少や高齢化が進んでおり、農業の担い手確保が喫緊の課題となっています。

3. 今後の見通し:

農業経営体は2020年には108万経営体でしたが、2030年には54万経営体まで半減するという見込みもあります。

4. 参考データ

農林水産省:の「農業構造動態調査」によると、2024年の農業経営体数は前年から5.0%減少し、88万3千経営体となりました。

「農業経営体」というのは、法人・個人を含めた「農家」のことです。個人の農家が全体の96%を占めています(2023年時点)。「2020年から2030年まで半減する」との推計ですが、平均年齢70歳という年齢を考慮すると、「半減どころか10分の1になる」という観測もあります。

農業には大きく分けて「稲作」「畑作」「畜産」の3つがあります。すべての分野で離農・廃業が加速しています。日本政府は外国人労働者を大量に招き入れて数合わせをしようとしていますが、離農のスピードに追い付くことはありませんし、外国人が増えても日本人農家の代わりにはなりません。続いて、離農とほぼ同じぐらい深刻な問題があります。それは、「農業インフラ」と呼ばれる農道や水路の巨額な整備費です。

以下、AI検索結果です。

農業インフラの整備費は、国が「農業農村整備事業」として予算を計上しており、令和6年度の当初予算で4,463億円が計上され、令和5年度補正予算分と合わせて総額6,240億円規模となります。この整備には、農地や水路などの生産基盤整備だけでなく、農村の生活環境改善や防災・減災対策も含まれます。

毎年、維持費だけで6千億円もの費用をかけている農業インフラですが、農家が激減しても、整備する対象は減りません。たとえば水田の水路の整備は毎年、地元農家が総出でボランティアで対応していますから、だれか別の人手を補わなければ、その地域全体の稲作はできなくなります。つまり、離農によって現地の人手がなくなりますから、短期的に労働者を雇うための人件費が信じられないぐらいかかるでしょう。

ここまでを踏まえたうえで、5年後の日本の食料生産事情を推測すると、日本全体でほぼ壊滅・消滅していくものと思われます。農家が個人で維持できる、ごく小規模の農地が残り、自家消費用のお米や野菜を育てる形がメインになるでしょう。

ただし、自然の水系(川や湧水)を活用した中山間地域や、平地でも効率よく営農できる場所で、なおかつ若い人材が集まっているところは、各地域に個別に生き残り、少しずつ発展していくものと思われます。あと5年の期間という制約を考えた場合、もし日本の伝統食である米や野菜を食べ続けたいと考えるのであれば、現時点で有力な生産者情報を探し、直接つながりを持っておくしか方法はないでしょう。可能なら、自ら生産者の仲間になることが最も安心できる選択肢です。

有力な生産者とのつながりがない状態で5年後を迎えるとすると、代替食や昆虫食で栄養を賄うしか選択肢がなくなると私は考えています。「いますぐ」ではないけれど「5年間」はあっという間です。

コメント